Scienza Tecnologia e Tecnica

Per comprendere appieno il rapporto tra scienza, tecnologia e tecnica, occorre prima di tutto definire questi termini in modo chiaro e non ambiguo.

Per capirlo partiremo dall’antica Grecia e dai primi filosofi, perché è a partire da loro che si è sviluppata la civiltà e il pensiero occidentale: è in quell’epoca che sono nate le prime discipline di studio, come la matematica, la fisica, la filosofia.

I primi grandi pensatori (Talete, Pitagora, Democrito) erano al contempo filosofi, matematici, scienziati, inventori. Per indicare il loro lavoro usavano spesso due parole che almeno inizialmente erano sfumature dello stesso concetto: epistéme (“conoscenza, verità”) e téchne (“arte, perizia”). Il pensatore era infatti una specie di tuttologo, che si interessava di tutte le scienze, sia di pensiero, che pratiche.

E’ solo a partire dal filosofo Aristotele che la distinzione si fa più netta. L’epistéme diventa il sapere astratto, una conoscenza generale del mondo senza ricadute pratiche, mentre la téchne diventa l'”arte, mestiere”, ovvero il sapere concreto, che non aveva bisogno di astrazione.

Il concetto di scienza nasce proprio dalla definizione di Aristotele: è cioè quella disciplina, o insieme di discipline, che si occupano di conoscere e comprendere la realtà tramite un qualche livello di astrazione, ovvero tramite la realizzazione di “modelli“, che diventano concetti generali, con una propria consistenza e coerenza, indipendente dalla loro controparte reale.

Nella scienza possiamo quindi partire da una ruota ed astrarre il concetto di “cerchio”, e così via a partire dall’esperienza reale possiamo definire le altre figure geometriche, come il triangolo, il rettangolo, ecc. Queste entità pur proveniendo dalla realtà sono comunque idee astratte, cioè non dipendenti da una esperienza reale specifica: il cerchio è un cerchio e non dipende più dal concetto di ruota, o disco, o un anello (e così per le altre figure). Inoltre queste idee astratte possono essere messe in relazione tra loro, e possono essere creati anche modelli complessi, che non dipendono più direttamente dalla realtà, ma che ci servono per creare una nostra idea più completa di cosa c’è “dietro” la realtà, interconnessa con questa ma frutto comunque di deduzioni e ragionamenti, chiamate teorie.[1]

Ciò che chiamiamo tecnica è invece l’insieme di attività di costruzione di mezzi e strumenti per svolgere determinate funzioni. La tecnica è frutto di pratica empirica, di invenzione e può prevedere anche conoscenze teoriche ma sempre collegate ad un fine pratico. Nella tecnica il fine è pratico, ovvero realizzare manufatti.

Gli antichi egizi erano a conoscenza del teorema di Pitagora (in un triangolo rettangolo il quadrato costruitosull’ipotenusa è la somma dei quadrati costruiti sui cateti) e del postulato di Euclide (due rette parallele si incontrano all’infinito), e ne facevano largo uso per ricalcolare la suddivisione delle terre quando il Nilo esondava. Le piramidi erano costruite sempre in base alla stessa matematica, che possiamo considerare parte del loro bagaglio tecnico di conoscenza.

La matematica degli antichi greci si basava invece su un insieme di assiomi astratti fondamentali, da cui dedurre, tramite logica, tutti i teoremi e le leggi fondamentali, come il teorema di Pitagora e quello di Euclide. La conoscenza dei greci partiva dall’esperienza ma era astratta e generale.

Eppure in entrambe le matematiche c’è il teorema di Pitagora. Ma in un caso – quello degli egiziani – è parte di una realtà applicata, mentre nell’altro – quello dei greci – diventa parte di un sistema generale ovvero la geometria euclidea.

Non è un dettaglio. La geometria euclidea è un sistema astratto che nella pratica non è rigorosamente valido. Può andare bene per fare la Piramide di Cheope e per le misure di terreni fino a qualche km, ma certamente non va bene quando le grandezze sono di migliaia di km. Se osservate un planisfero i “meridiani” non sono veramente paralleli tra loro ma convergono al polo Nord. Per questo i viaggi aerei intercontinentali (es. da Milano a New York) prevedono una traiettoria curva che tiene conto di questo problema. La matematica degli egizi non ci sarebbe mai arrivata a capire che la geometria euclidea è applicabile solo a parte della realtà. Quella dei greci ci é arrivata.

Da questo capiamo alcune cose.

– che la tecnica nasce da esigenze pratiche e nasce quindi prima della scienza. L’uomo sa creare il fuoco da 400 mila anni, e conosce la ruota da almeno 10 mila. Gli antichi Egizi conoscevano la geometria molto prima dei Greci, e ha permesso loro di costruire le Piramidi;

– la scienza tuttavia è in grado di risolvere problemi non risolvibili con la sola tecnica: con una comprensione generale, non dipendente da una specifica applicazione pratica, siamo stati in grado di andare oltre i limiti della pratica sperimentale e risolvere problemi altrimenti irrisolvibili: l’aeroplano, l’energia atomica, l’esplorazione spaziale.

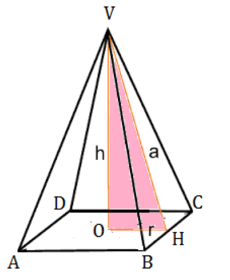

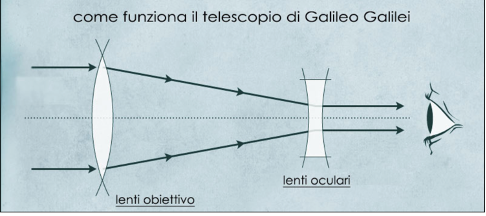

Riassumendo, scienza e tecnica quindi si differenziano per metodo (pratico o astratto) e obiettivi (teorie o manufatti), ma entrambe hanno in qualche modo come oggetto il sapere e la conoscenza. Moltissimi scienziati erano e sono anche tecnicamente esperti nel produrre e maneggiare strumenti utili alla ricerca scientifica e sperimentale. Ad esempio Galileo si costruì da solo il telescopio, e con quello fece le sue scoperte astronomiche. Per fare un altro esempio i ricercatori del CERN (a Ginevra) studiano le teorie sulla materia e sulle particelle con un acceleratore di particelle (una struttura circolare sotterranea lunga decine di km).

Veniamo ora alla tecnologia.

Gli antichi romani erano per molti aspetti tecnicamente avanzati (si pensi alle strade, ai ponti, agli acquedotti) ma non erano particolarmente bravi a creare modelli macchine indipendenti dalla loro applicazione pratica. Quando appresero dai greci l’uso delle catapulte cominciarono a riprodurle partendo da quelle catturate e non dalle teorie balistiche con cui erano state progettate. In pochi decenni, facendo copie delle copie, e poi copiando ancora le proprie copie, poiché non capivano bene come facevano a funzionare le catapulte, col tempo introdussero difetti tali da renderle sempre meno efficaci fino a diventare del tutto inutili.

Quindi non basta una grande capacità tecnica, ma c’è bisogno di una disciplina creasse dei modelli astratti dei manufatti e della pratica empirica, in modo da salvare e tramandare una “idea” del prodotto.

La tecnologia è proprio questo: è una teoria che studia, a partire dalla tecnica e dalla scienza, un insieme di modelli che possono essere utili per processi di lavorazione pratici. È quindi sia una “teoria della tecnica” che una “scienza applicata” e va a colmare la distanza presente tra le due discipline. La tecnologia infatti sfrutta i modelli della scienza per far evolvere modelli di manufatti e quindi anche la tecnica di realizzazione. Un esempio è l’industria meccanica: le grandi scoperte sulla termodinamica hanno dato impulso alla realizzazione dei motori, dei treni, delle automobili.

Ma la tecnologia è una disciplina fondamentale indipendentemente dall’esistenza di una scienza che faccia nuove scoperte. Essa infatti va a generalizzare anche le esperienze pratiche, i miglioramenti sperimentali, senza che questi vadano perduti come successo con le catapulte greche. Il telescopio di Galileo era un risultato della tecnica, la tecnologia successiva a Galileo invece sfrutta la scienza dell’ottica e i progressi tecnici insieme per modellizzare telescopi sempre più potenti che poi saranno realizzati tramite tecnica specifica a partire dalla tecnologia.

La scienza quindi studia e realizza modelli della realtà, e li verifica sperimentalmente.

La tecnica studia la capacità di costruire oggetti sempre più utili.

La tecnologia è una scienza applicata che studia come costruire oggetti.

E l’informatica?

L’informatica è prima di tutto una scienza: una scienza che studia l’informazione e l’elaborazione automatica dell’informazione. In parte si sovrappone quindi alla matematica (che anch’essa studia l’informazione). E’ grazie a questa scienza che abbiamo oggi modelli come gli algoritmi, le strutture dati, i database, l’intelligenza artificiale. Ma l’informatica ci dice anche come devono essere fatti i computer, cioè gli strumenti che effettivamente elaborano l’informazione in modo automatico, ed è quindi anche una tecnologia.

Cosa non è invece l’informatica? Non è una tecnica in senso stretto, non è quindi basata sull’esperienza pratica, per quanto ogni informatico con l’esperienza acquisisce anche una forte componente pratica.

[1] Nel ‘600, con la rivoluzione scientifica (iniziata con Galileo), la scienza poi si evolve in scienza “sperimentale”. Non era più sufficiente, come ai tempi di Aristotele, di descrivere il mondo in modo astratto bisognava infatti che queste teorie avessero un riscontro reale.