Paradigmi di programmazione

L’analisi di un problema e il conseguente sviluppo di un algoritmo sono processi induttivi e deduttivi che portano ad individuare un procedimento generale per risolvere un problema.

Il procedimento algoritmico va quindi trasformato in un programma per computer. Questo pone un insieme di problematiche che a seconda del tipo di problema e di contesto vanno ad impattare nella trasformazione dell’algoritmo in un insieme di istruzioni:

- la scrittura di istruzioni che permettano di ridurre gli errori e le ambiguità;

- gestire la complessità del programma e delle strutture dati;

- scrivere codice che consenta di essere manutenibile nel tempo, ed eventualmente riusabile per altri problemi simili;

- gestire problematiche come semplicità e leggibilità.

Tutte queste attività rientrano nell’ambito di una vera e propria sotto disciplina dell’informatica, chiamata ingegneria del software1 , che si occupa di definire metodologie, processi, e qualità del software.

All’interno di questa nel corso della storia dell’informatica c’è stata una evoluzione nello sviluppo di metodologie di programmazione mirate a risolvere i problemi sopra elencati, che ha visto passare da una programmazione vicina al linguaggio della macchina, ai modelli attuali che invece privilegiano l’astrazione ed un approccio più vicino al modello concettuale del problema da risolvere.

Questi modelli sono chiamati paradigmi di programmazione. Un paradigma definisce un insieme di regole generali che a partire dal medesimo algoritmo, determinano come come deve essere strutturato un programma, quali devono essere le caratteristiche di un linguaggio di programmazione, e come devono essere strutturati i dati che dovrà elaborare.

In questa lezione esploreremo i principali paradigmi della storia dell’informatica e la loro evoluzione.

Programmazione procedurale

Coi primi computer, ed in particolare con la macchina di Von Neumann (1947), viene definito il primo e più semplice paradigma di programmazione, la cosiddetta programmazione procedurale, su cui venne sviluppato il linguaggio macchina ed i primi linguaggi di programmazione. Esso si basa su 3 istruzioni fondamentali:

- di assegnazione/calcolo

- salto condizionato

- salto incondizionato (goto)

Sono previsti sottoprogrammi per funzioni ripetute e viene prevista una memoria unica suddivisa in uno heap (visibile in tutti i sottoprogrammi) ed uno stack (separato per ogni sottoprogramma in esecuzione).

I dati sono codificati come numeri binari (anche lettere, stringhe, numeri, ecc.) e non c’è nessuna astrazione ad alto livello: è il programma che si occupa di costruire strutture dati più complessi.

Questo sistema, di semplice progettazione, parte dall’idea del computer come una evoluzione della calcolatrice ed il programma è pensato come una procedura di elaborazione, con un input, uno stato iniziale, un output ed uno stato finale.

L’attività del programmatore quindi è quella di codificare il problema in un insieme di dati ed istruzioni basilari, tramite un enorme lavoro di astrazione nel gestire algoritmi e strutture dati complesse (si pensi ad una immagine, o il filesystem di un computer), in genere svolto da un team di ingegneri e matematici esperti.

La programmazione procedurale ha vita ai primi linguaggi di programmazione ad alto livello, come Fortran, Ada e Basic, che accorpavano molte istruzioni basilari in una sola, ma che riproducevano comunque sempre lo stesso modello basato sulle tre istruzioni fondamentali sopra descritte.

Programmazione strutturata

Nel 1966 Bohm-Jacopini dimostrano col loro celebre teorema che qualunque algoritmo può essere implementato tramite queste tre istruzioni fondamentali:

- assegnazione/calcolo

- condizione

- ciclo

Questo teorema è molto importante perché di fatto rende inutile sviluppare un linguaggio tramite salti condizionati e, soprattutto, non condizionati. E’ possibile scrivere linguaggi di programmazione che non li prevedono e che internamente possono implementare le suddette istruzioni sotto forma di quelle procedurali, senza quindi riscrivere l’architettura di Von Neumann.

Dijkstra nel 1968 dimostrò poi che il goto non solo non era necessario, ma era proprio dannoso perché poteva permettere salti incondizionati in parti diverse del programma producendo quello che venne chiamato “spaghetti code”.

Qui un esempio di Spaghetti Code (calcolo del Pi greco) scritto in linguaggio Basic.

10 LET PI = 0

20 LET I = 0

30 LET FLAG = 1

40 LET MAX = 1000000

50 IF FLAG = 1 THEN GOTO 70

60 GOTO 90

70 LET PI = PI + 4 / (2 * I + 1)

80 GOTO 100

90 LET PI = PI - 4 / (2 * I + 1)

100 LET I = I + 1

110 IF FLAG = 1 THEN LET FLAG = 0 ELSE LET FLAG = 1

120 IF I < MAX THEN GOTO 50

130 PRINT "Valore approssimato di PI: "; PI

140 ENDCome si vede il goto infatti può essere usato in modo indiscriminato per saltare da un punto qualsiasi del programma ad un altro. Questo comporta una eccessiva libertà al programmatore e quindi errori in esecuzione difficili da individuare. L’obiettivo è quindi quello di limitare il rischio di complessità, realizzando gli stessi algoritmi in modo più semplice e controllato.

Il paradigma che viene quindi proposto è quello di utilizzare le strutture algoritmiche di Bohm-Jacopini, ovvero della programmazione strutturata. Viene inoltre preso in prestito dalla matematica il concetto di “funzione”, implementato tramite un sottoprogramma in grado di ricevere parametri e di restituire risultati (sempre attraverso lo stack), ma senza un accesso diretto alla memoria.

Questo paradigma è alla base di una nuova generazione di linguaggi, come il Pascal, ma sopratuttto pienamente integrato nel linguaggio C2 e nel sistema operativo Unix, che darà vita negli anni 70 ad una nuova generazione di computer. Qui un esempio dello stesso codice in C (più precisamente con alcune librerie C++).

#include <iostream>

using namespace std;

double calcolaPi(int termini) {

double pi = 0.0;

for (int i = 0; i < termini; ++i) {

double termine = 4.0 / (2 * i + 1);

if (i % 2 == 0) {

pi += termine;

} else {

pi -= termine;

}

}

return pi;

}

int main() {

int n:

cout << "Inserisci il numero di iterazioni: ";

cin >> n;

double pi = calcolaPi(n);

cout << << pi << endl;

return 0;

}La programmazione strutturata inoltre permette di creare strutture dati più complesse, come array e struct semplificando il modello concettuale del programma con strutture matematiche di facile comprensione per un numero ampio di programmatori anche alle prime armi.

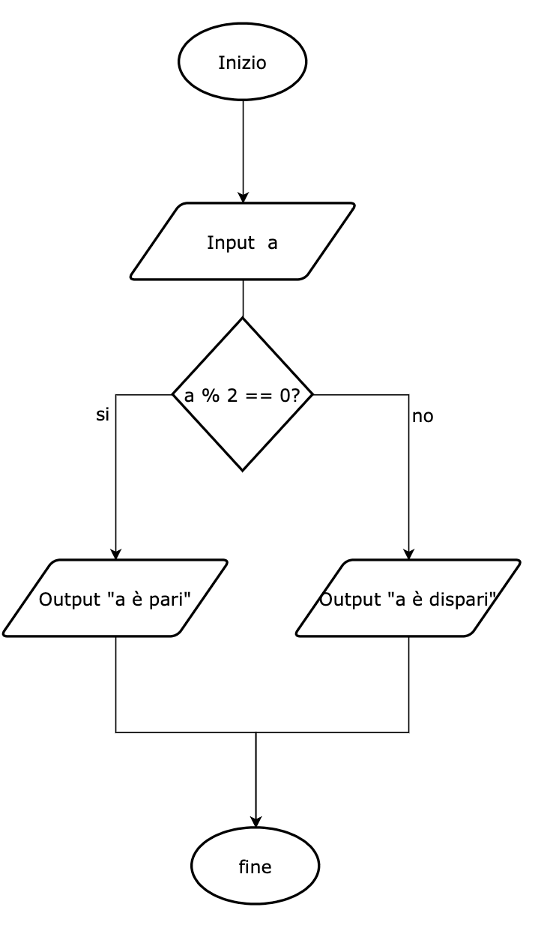

Con la programmazione strutturata viene introdotto il concetto di diagramma di flusso, uno strumento che permette di modellizzare algoritmi in modo visuale e rende più semplice la sua codifica in un programma.

La programmazione strutturata ha “democratizzato” l’accesso alla programmazione a tutti, ed è diventato il paradigma fondamentale della programmazione e come tale è usato ancora oggi per lo sviluppo di software, soprattutto in progetti semplici. E’ supportato da quasi tutti i linguaggi di programmazione ed è ancora oggi la prima tecnica di programmazione che impara un programmatore grazie alla sua relativa semplicità.

Per essere più precisi, è con la programmazione strutturata che si comincia a parlare di una “ingegneria del software”, disciplina che viene introdotta insieme ad essa all’inizio degli anni 70.

LOC e complessità ciclomatica

L’ingegneria del software, insieme alla programmazione strutturata, introduce nuove metriche per rappresentare la complessità di un programma, finora misurate solo in termini di complessità computazionale. Se infatti la complessità computazionale indica in proporzione il tempo che può impiegare uno specifico algoritmo rispetto ai dati da elaborare, nel momento in cui si scrivono programmi complessi entrano in gioco altre complessità, legate non tanto alla macchina ma al programmatore.

Ne è un esempio proprio la critica al GOTO, che racchiude proprio una difficoltà a capire il funzionamento di un programma a causa del suo comportamento non lineare.

Per questa ragione vengono introdotte due metriche importanti:

- LOC: numero di linee di codice. Maggiore il numero di linee di codice maggiore la complessità, secondo una formula empirica abbiamo infatti che la complessità aumenta proporzionalmente al quadrato delle linee di codice

C = k * LOC2 - Complessità ciclomatica: numero di percorsi indipendenti che può avere un programma. Ogni if infatti introduce due cammini indipendenti nell’esecuzione di un programma, pertanto ogni if raddoppia la complessità ciclomatica del programma.

L’obiettivo che si pongono i programmatori da quest’epoca in avanti è proprio quindi quello di ridurre entrambe queste complessità, lungo due direttrici:

- definizione di paradigmi finalizzati a ridurre la LOC agendo sulla costante k, di cui il più più importante è la programmazione ad oggetti;

- definizione di paradigmi finalizzati a ridurre la complessità ciclomatica, mettendo in discussione sia le istruzioni di condizione che quella di iterazione, di cui il più importante è il paradigma funzionale (ma non l’unico, l’altro grande paradigma è il paradigma logico).

Programmazione ad oggetti

L’informatica a partire dagli anni ’70-’80 si evolve ulteriormente: compaiono le prime interfacce grafiche, cominciano ad essere sviluppati programmi molto complessi, spesso interattivi, che gestiscono grandi basi di dati formate da molte strutture dati collegate tra loro, compaiono i primi videogiochi e le prime applicazioni client-server, specie su Internet. La programmazione strutturata comincia ad evidenziare grossi limiti nel gestire applicazioni interattive, complesse e con database relazionali, perché aumenta enormemente sia la complessità ciclomatica per l’aumento delle righe di codice: le funzioni infatti possono diventare numerose e complesse, così come la gestione dei dati ad esse collegate perché sono condivisi tra funzioni differenti, col risultato che risulta complesso comprendere gli effetti di una modifica su dati condivisi o su funzioni che condividono gli stessi dati.

La soluzione che si è cercato di indviduare è quella di suddividere il programma in parti da gestire separatamente, in modo da ridurre il numero di righe di codice da gestire contemporaneamente, e quindi ridurre k.

La prima soluzione adottata è stata la programmazione modulare, che consiste nel suddividere un grosso programma in moduli, porzioni di programma autonome che svolgono un insieme di funzioni specifiche e che sono riutilizzabili anche in futuri sviluppi di altri programmi. I principali linguaggi di programmazione (C, Cobol, Pascal, ecc.) vennero quindi adattati alla programmazione modulare, altri vennero inventati appositamente (Modula-2).

Il vero salto evolutivo lo si ha avuto però con la programmazione orientata ad oggetti (OOP), che introduce un nuovo modo di progettare le applicazioni. Nella programmazione strutturata le strutture dati sono memorizzate in variabili e le funzioni sono elementi di programma che le gestiscono. Nella programmazione ad oggetti invece dati e funzioni vengono incapsulati in un solo “oggetto” che contiene sia i dati che le funzioni per utilizzarli. I dati sono chiamati “proprietà” dell’oggetto, e le funzioni sono dette “metodi“. Con gli oggetti l’obiettivo è quindi quello di collegare dati e sottoprogrammi in una unica entità autonoma che svolge una piccola porzione del programma in modo indipendente dalle altre con cui collabora.

La programmazione ad oggetti prevede quindi una rete di oggetti che rappresentano ognuno una porzione del problema, del modello e del programma.

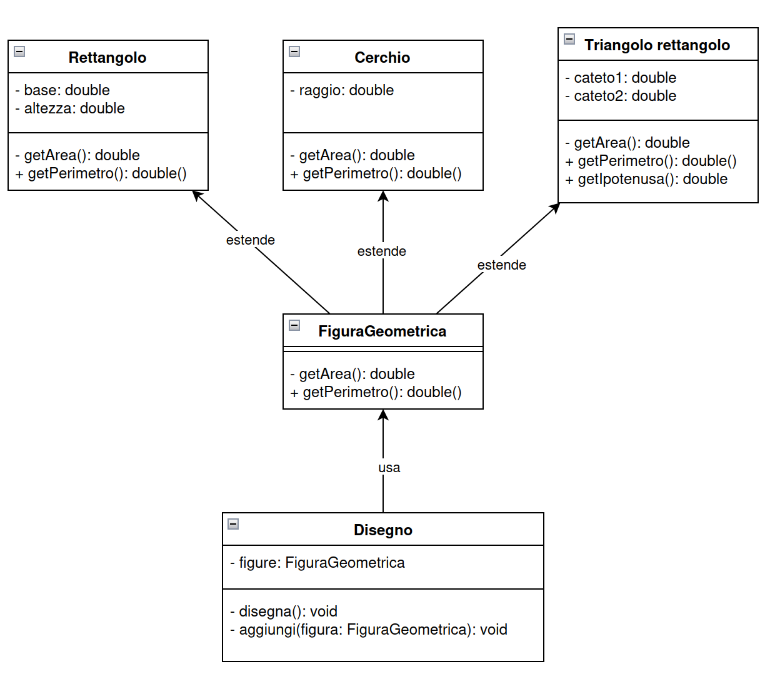

La programmazione quindi non consiste più nel creare un algoritmo (scomposto in funzioni) che elabora dati ma nel partire invece dai dati stessi per creare una modello concettuale dove la realtà del problema è definita tramite una rete (grafo) di oggetti che interagiscono tra loro, tramite relazioni di utilizzo, ereditarietà, estensione, ecc. Questo modello è molto efficace perché rende molto più semplice progettare applicazioni grafiche ed interattive, modellizzare strutture dati composte da entità distinte tra loro, e creare strutture di oggetti riusabili in applicazioni differenti.

Per la modellizzazione è introdotto un vero e proprio linguaggio grafico, UML, che come si vede dalla figura permette di modellizzare schematicamente oggetti ma anche il comportamento dinamico delle applicazioni.

Con la programmazione ad oggetti sono stati introdotti nuovi linguaggi, come C++. ed altri successivi. Ma è in particolare Java che è diventato il linguaggio di riferimento intorno al quale si è evoluto questo paradigma di programmazione, con l’introduzione di nuovi concetti, come la programmazione generica e le interfacce. Altri linguaggi hanno invece preferito avere un approccio multiparadigma, come Javascript, Python, Kotlin, Swift dove la programmazione ad oggetti è possibile ma opzionale.

Oggi la maggior parte dei linguaggi prevede una qualche forma di programmazione ad oggetti e questo paradigma è il più diffuso oggi.

Programmazione funzionale

Se la programmazione ad oggetti si concentra nei dati e nella loro incapsulazione in oggetti, per ridurre la complessità legata alle linee di codice, un approccio alternativo si è invece concentrato sul rivedere a fondo il vero e proprio flusso dell’algoritmo. In questo modello l’algoritmo diventa un flusso di elaborazione che va suddiviso in un insieme di operazioni intermedie collegate tra loro. Il modello che viene proposto, chiamato programmazione funzionale, supera il concetto di diagramma di flusso perché non prevede esplicitamente nè istruzioni condizionali nè cicli.

L’array smette di essere un gruppo di elementi ordinati ma è considerato esso stesso una struttura atomica su cui è possibile applicare funzioni su ogni elemento senza ricorrere ad un ciclo esplicito. Per altre strutture dati si fa uso inoltre della ricorsione per l’accesso e la modifica (ad esempio liste, alberi e grafi). La condizione, istruzione che come visto sopra raddoppia la complessità ciclomatica, viene implementata come un predicato logico applicato ad un insieme di dati. Il programmatore nel paradigma funzionale non deve scrivere nè if nè for, ma agisce ad un livello più alto sui dati nel loro complesso. Questo non significa che alla fine in linguaggio macchina non compaiano condizioni, ma semplicemente la programmazione funzionale offre un livello più alto di astrazione.

La programmazione funzionale risolve il problema della separazione dei dati dall’algoritmo introducendo il concetto di concatenazione di funzioni in sequenza dove ciascuna svolge una porzione dell’algoritmo di calcolo e che restituisce alla funzione successiva una elaborazione parziale, dove il dato non viene modificato ma viene elaborato e ne viene generata una nuova copia modificata per la funzione successiva della sequenza. Ogni funzione quindi elabora i suoi dati di input e produce un output con una propria complessità Il programma quindi è la concatenazione di tutte le operazioni definite dalle funzioni secondo una determinata sequenza che infine genera un risultato di output.

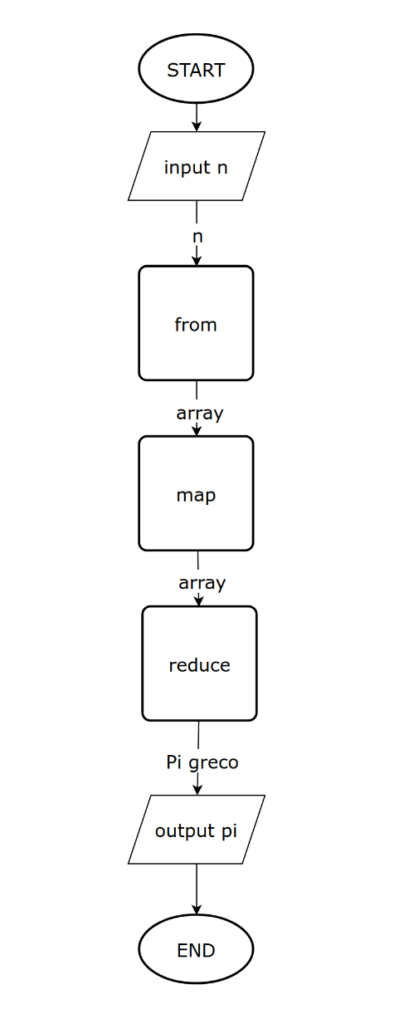

Qui un semplice esempio col calcolo del Pi greco col paradigma funzionale:

const n = 10000;

const value = Array

.from({length: n})

.map((_, i) => {

return (i % 2 === 0 ? 1 : -1) * (4 / (2 * i + 1))

})

.reduce((sum, element) => sum+=element, 0);La funzione from genera un array di dimensione n che viene passato alla funzione successiva, map, che a sua volta inserisce nell’array per ogni elemento alla posizione i il valore calcolato. Come si può vedere non esiste alcun ciclo for, ci pensa la funzione map ad eseguire l’operazione su ogni elemento dell’array e a produrre un nuovo array, sempre di n elementi alla funzione successiva. Infine c’è l’istruzione reduce, che esegue internamente un ciclo su ogni elemento e lo somma alla variabile sum.

Questo meccanismo, detto pipeline, permette di comporre una operazione complessa come un insieme di operazioni più semplici. Allo stesso tempo però è bene osservare che le singole operazioni non sono composte da istruzioni o comandi che scompongono esplicitamente una struttura dati (ad esempio un array) ma agiscono in modo implicito su tutto l’array. E’ il linguaggio di programmazione che si occupa di eseguire internamente i cicli, creare condizioni, assegnare variabili locali, ecc. La programmazione funzionale si basa sul fatto che anziché fare più azioni all’interno dello stesso ciclo, rendendolo complesso in termini computazionali, sia più utile fare più fasi con una singola operazione (e quindi svolgere più cicli in sequenza). Come abbiamo visto con l’esempio sopra indicato vengono svolti 3 cicli più semplici (creazione, generazione e somma) anzichè un unico grande ciclo complesso dove ad ogni iterazione si svolgono le 3 operazioni.

In programmazione funzionale i cicli e condizioni sono nascosti o eliminati e si lavora direttamente ad alto livello su intere strutture dati complesse anziché su singoli elementi. Non solo ma ogni funzione non memorizza internamente dati, non conserva un suo stato interno (come gli oggetti), ma agisce come “puro flusso” di dati.

Questa metodologia di programmazione semplifica l’analisi e la modellizzazione del problema e la sua traduzione in codice, specie per le applicazioni di calcolo (intelligenza artificiale, videogiochi) ed interattive (web e mobile).3 Questo procedere per flussi sull’intero insieme di dati, con singole elaborazioni separate, è particolarmente adatto proprio alle tecnologie e le problematiche legate ai computer moderni, che possono parallelizzare le operazioni tramite cpu multiprocessore, e possono lavorare in tempo reale su eventi utente o di sistema (come avviene su pc, smartphone e server di rete).

Questo modello appare inizialmente complesso e di difficile comprensione per i programmatori che vengono dalla programmazione strutturata (chiamata anche imperativa), per questa ragione è restata per decenni un modello di nicchia. Ha trovato invece successo negli ultimi anni a causa dello sviluppo di tecnologie come lo sviluppo web e mobile, come anche l’analisi dati (big data) e soprattutto l’intelligenza artificiale, in particolare le reti neurali.

Per questo tutte le ultime versioni dei linguaggi ad oggetti hanno introdotto caratteristiche funzionali come in Java (versione 8) e C# (con LINQ), Python, Javascript, e infine Kotlin, Swift, mentre si sono sviluppati linguaggi specificatamente funzionali, come F# e Scala.

Conclusioni

La metodologia di programmazione è uno strumento che ci offre un modo per generalizzare un problema (tramite procedure, strutture dati, moduli o trasformazioni) e costruire il programma (tramite procedure, funzioni, oggetti o flussi). La metodologia è chiamata anche paradigma, perché dietro ad essa non c’è solo una guida a risolvere determinati problemi, ma c’è una intera visione “filosofica” di cosa si intende per fare software, come deve funzionare, ed è influenzato da molti aspetti, non solo tecnologici, ma culturali ed appunto filosofici.

E’ importante capire che è il paradigma di programmazione a guidare la creazione e l’utilizzo di un linguaggio di programmazione. Chi infatti progetta un linguaggio di programmazione lo fa sulla base di un paradigma di programmazione in modo da agevolare lo sviluppo di applicazioni secondo quel modo di concepire i problemi e le soluzioni, e questo condiziona anche il modo in cui si scrive software ed il modo in cui si questo verrà organizzato. La scelta del linguaggio è quindi fatta a valle di uno specifico paradigma, in quanto il linguaggio ne dipende fortemente.

E’ inoltre fondamentale capire che i paradigmi non sono verità immutabili ma sono frutto di una evoluzione storica, che dipende dallo sviluppo dell’informatica come disciplina come evoluzione o messa in discussione di paradigmi precedenti, e sono il frutto di una visione culturale, dell’esperienza accumulata e dalle tecnologie che si sono evolute nel tempo. Pertanto vanno visti in ottica evolutiva e mai come qualcosa di definitivo: anche oggi sono costantemente oggetto di revisione, evoluzione e modifica.

- Nel corso degli ultimi decenni l’insieme di queste conoscenze sono diventate una vera e propria disciplina, chiamata ingegneria del software. ↩︎

- in realtà il C consente l’uso di goto, anche se deprecato. ↩︎

- La programmazione funzionale si adatta poi particolarmente al calcolo parallelo. Infatti ogni fase dell’elaborazione può essere demandata (in architetture multicore come i modern pc e smartphone) a processori differenti nella stessa elaborazione e quindi ottimizzare al massimo le prestazioni di un sistema direttamente a runtime, senza una progettazione preliminare da parte del programmatore. ↩︎